月が綺麗ですねの構造

英語教師をしていた頃の夏目漱石が、「I love you」を「我君を愛す」と翻訳した教え子を見て、「日本人はそんなことは言わない。月が綺麗ですねとでも訳しておけ」なんて言ったという逸話がある。

文豪が遺した詩的な愛の伝え方として、最近ではドラマなどでも引用されている有名な話だが、実際に漱石がそう言ったという文献や証拠はどこにも残っておらず、どうやらガセネタ(いわゆる都市伝説)っぽいというのが有力な説だそうだ。

夏目漱石が学生に対し「I love you」を「『月がきれいですね』と訳しなさい。日本人にはそれで通じる」と言ったとする話は有名ですが、これは典拠不明の、一種の伝説です。典拠どころか、このエピソードを記した文章自体、さほど古いものが見当たらない、という不思議な話です。

— 飯間浩明 (@IIMA_Hiroaki) 2014年7月10日

夏目漱石が実際にそう言ったかどうかは別として、「月が綺麗ですね」という言い回しには、日本語という言語の特徴である奥ゆかしさが感じられ、どこか形容し難い情緒があるのは確かだ。日本最高峰の文学者がそんな表現していたとしても「まぁおかしくはないよな」と思う人が多くいたからこそ、この逸話が世間に広く流通したのだろう。

この記事では、「I love you」を「月が綺麗ですね」と表現することの、一体どこに日本語らしさがあるのか?について考察していく。そこには、月を介すことで浮かび上がってくる“行間”があり、直接的には記述せずに愛を表現する“構造”がある。記事の後半では、それと同じ構造を持った70年代歌謡曲と00年代J-POPの歌詞をそれぞれ紹介していく。

尚、この考察には僕の独断と偏見が存分に含まれている。しかし、巷に溢れている解釈に比べれば割と納得いく答えを導き出せたような気がしている。

巷に溢れている解釈ーー例えば、漱石は美しい彼女を綺麗な月に喩えたんだとか、気恥ずかしくて月に話を逸らしたんだとかーーそういう説明に対してあまり腑に落ちていない人にこの記事が届けば嬉しく思う。

「I love you」の構造

まずは英語の「I love you」の構造から見ていこう。

登場する単語は3つ。「私I」と「あなたYOU」と「愛LOVE」というとても単純な構造だ。私があなたに向かって愛を伝える。とても直接的でシンプルで、故に強いメッセージとなっている。

ここで大事なのは、私があなたに“向かって”愛を伝えているというところだ。

分かりやすく絵にしてみよう。

ふたりは向かい合っており、視線を合わせている。

I love youは相手の目を見て発する言葉だからだ。

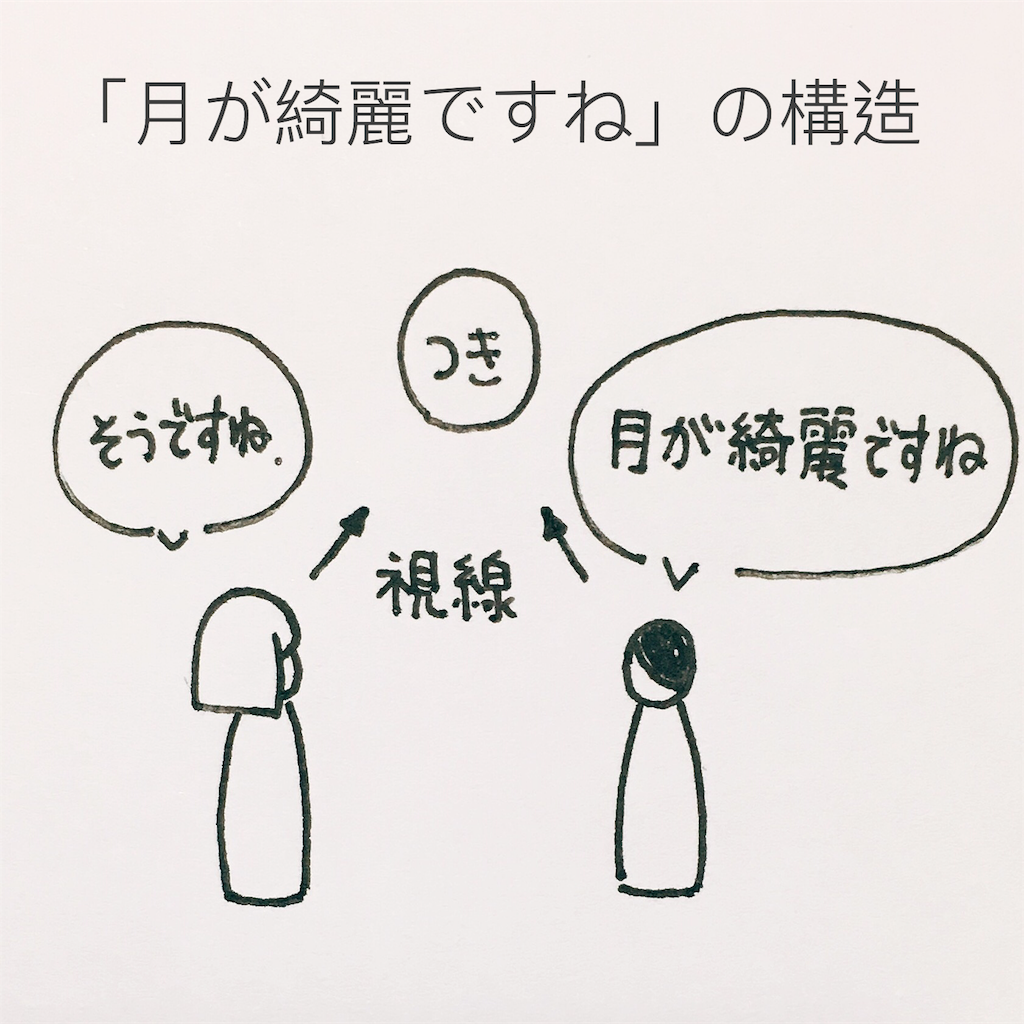

「月が綺麗ですね」の構造

ではそれに対して、日本語の「月が綺麗ですね」はどういう構造であるか。

登場するのは「月が綺麗ですね」と発言する「私」と、それを投げかけられた「あなた」、そして「月」である。表面的には「愛」はどこにもないように見える。

これも絵にしてみよう。

「I love you」では二人は向かい合っていたが、「月が綺麗ですね」ではふたりが同じ方向を向いている。そしてふたりの視線の先にあるのは「月」である。

「月が綺麗ですね」は相手の目を見て発する言葉ではない。月を見てささやく言葉だ。

では「月は綺麗ですね」という言葉のどこに愛は潜んでいるか。

ここだ。

「月が綺麗ですね」と言い、「そうですね」と返ってくる。

つまり、ふたりが美しい対象物を眺めながら“美しさ”をともに感じ、心を通わすことができれば、そこに愛は確認できる。あえて言葉にはせずとも、それだけで充分な意思疎通となる。漱石はそこに愛を表現したのだ。

ふたりが向かい合うのではなく、寄り添って同じ方向を眺める。そんな構造の違いに、英語と日本語の”愛の在り方の違い”が浮き彫りになっているように思う。

「月が綺麗ですね」は「I love you」のようなはっきりと分かる明確なメッセージではない。耳には届かないし、目には見えない。心にだけ届けることができる信号である。

月を介すことで、何気ない言葉の中に愛を含ませ、直接的に記述せずに愛を表現する。この構造に日本人の“奥ゆかしさ”があり、情緒を感じる、というわけだ。

「あの素晴らしい愛をもう一度」の美しい花

「月が綺麗ですね」と同じ構造で愛を表現した流行歌がある。1971年発表のザ・フォーク・クルセダーズ*1の名曲『あの素晴らしい愛をもう一度』。作詞は北山修。

あの時 同じ花を見て

美しいと言った二人の

心と心が 今はもう通わない

あの素晴らしい愛をもう一度『あの素晴しい愛をもう一度』 - ザ・フォーク・クルセダーズ

「花」を見て美しいと言い、私とあなたの心が通った。その瞬間こそが「愛」であり、今は失われてしまったあの愛をもう一度――という歌。

向かい合って愛を伝えるのではなく、美しい対象物を共に眺めて心を通わすことで愛を表現する。ふたりが美しい花を眺めながら“美しさ”を共に感じ、心を通わすことができれば、そこに愛は確認できる。あえて言葉にはせずとも、それだけで充分な意思疎通となる。

漱石のそれと比較すれば、対象物が「月」であるか「花」であるかの違いしかない。

当時の北山修がそのことに自覚的であったかどうかは分からない。しかし、のちに精神科医となった彼は著書の中で、浮世絵で描かれる日本の母子像の多くに、母と子がともにひとつの対象を眺めるという構図が見られることを指摘し「共視論」を唱えている。

愛の所在は解っていた、と考えていいだろうと思う。ちなみにこの歌詞を書いた当時の北山は23歳。

「天体観測」の見えない星

「月が綺麗ですね」と同じように「愛」という言葉を書かずに表現したのが、2001年発表のBUMP OF CHICKENの代表作『天体観測』だ。作詞は藤原基央。当時21歳。

歌詞が物語のようになっているので、少し長めに引用する。

午前二時 フミキリに 望遠鏡を担いでった

ベルトに結んだラジオ 雨は降らないらしい二分後に君が来た 大袈裟な荷物しょって来た

始めようか天体観測 ほうき星を探して

(中略)見えないモノを見ようとして 望遠鏡を覗き込んだ

静寂を切り裂いて いくつも声が生まれたよ

明日が僕らを呼んだって 返事もろくにしなかった

「イマ」というほうき星 君と二人追いかけていた『天体観測』 - BUMP OF CHICKEN

真夜中、二人が望遠鏡を持って踏切で落ち合い、望遠鏡で「星」を眺める。

「綺麗ですね」と言うわけでもなく、ふたりが「美しい」とささやくわけでもない。それを言葉にさえすれば、心は通って「愛」を確認し合えただろう。けれどもそれをしないまま、このあとの歌詞でふたりは離れ離れになってしまう。しかし、あの時確かにそこには愛があったのだと思い返すが、確証はない。確証はないけど、星を介して私たちは解り合えていたし、イマでも解り合えているはずだ――という歌。

これもまた、対象物が「月」か「花」か「星」かの違いでしかない。

「天体観測」の歌詞は、漱石のように「綺麗ですね」と言葉にしたわけでもないし、北山のように「愛をもう一度」と願っているわけでもない。愛があった当時も、失われた今も、自分の思いだけで完結している。

漱石の”愛の確認”、北山の”愛の復興”、藤原の”愛の幻想”。どこにロマンティックを表現するかは三者三様。作者によって、あるいは時代によって、異なることがよく分かる。しかし、愛の表現の構造に違いはない。

* * *

同じ構造で愛を歌った1970年代と2000年代の音楽。年代は違えど、その時代の若い世代の心に刺さった2曲であると言えるだろう。そして、文豪・夏目漱石が愛を表現したと流布されるセリフに、同じ構造が見られる。

漱石の月、北山の花、藤原の星。

何か美しいものを介して愛を表現する方法は、今も若者たちの心を引きつけ、誰かと心を通わすその刹那にこそ、愛はあると信じている。

「月が綺麗ですね」には、そんな愛が隠れている。

<了>

- アーティスト: BUMP OF CHICKEN,Motoo Fujiwara,Hiroaki Masukawa

- 出版社/メーカー: トイズファクトリー

- 発売日: 2002/02/20

- メディア: CD

- 購入: 4人 クリック: 217回

- この商品を含むブログ (373件) を見る